Con la primera vuelta del 7 de febrero en Ecuador, dio comienzo el año electoral en América Latina. Un virtual empate entre el candidato a la reelección y actual presidente Daniel Noboa y la correísta Luisa González dio lugar a una segunda vuelta que promete ser peleada y de resultado incierto. Como viene sucediendo en la región en las últimas elecciones, y esta de Ecuador no es la excepción, la incertidumbre emerge como el elemento saliente de las disputas.

Desde el año 2015, para precisarlo mejor, a partir del triunfo electoral de Mauricio Macri en Argentina, la región ingresó en una nueva etapa histórica. Si no existen grandes discusiones acerca de que la década de los ochenta se caracteriza como la de “Transición a la democracia”, la de los noventa, de “Neoliberalismo”, y la de inicios del siglo XXI como “Giro a la izquierda”, la que se abre a partir de 2015, y que en otro lado se la ha categorizado como “cuarta etapa”[1], se distingue por la rápida circulación de las elites políticas del poder. A diferencia de las dos etapas anteriores (neoliberalismo y giro a la izquierda) en donde las afinidades eran más evidentes, aquí no priman contornos ideológicos claros ni orientaciones de gobierno similares, sino una importante insatisfacción con los gobiernos de turno que se expresa en las derrotas oficialistas, las dificultades reeleccionistas, las importantes movilizaciones populares de protesta, la emergencia de la ultraderecha y los triunfos opositores, como así también la existencia de una sociedad cada vez menos atada a lealtades permanentes que muta en sus preferencias electorales con mayor asiduidad que en el pasado.

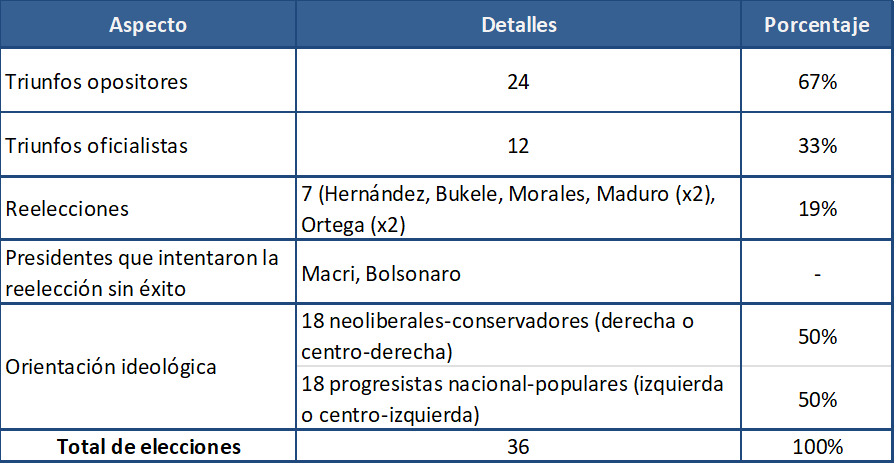

Para cuantificar la cuestión: desde el año 2015 se han realizado 36 elecciones presidenciales en las que en 24 de ellas han triunfado propuestas opositoras, frente a 12 en las que se impusieron candidatos oficialistas, de las cuales 7 fueron reelecciones (las de Hernández, Bukele y Morales, en tanto que Maduro y Ortega reeligieron dos veces), lo que exhibe una importante dificultad para los gobiernos de turno para retener el poder. De hecho, en esta cuarta etapa, dos presidentes en ejercicio fueron por la reelección (Macri y Bolsonaro) y no pudieron obtenerla, constituyendo un hecho histórico para América Latina. En términos ideológicos, de esas 36 elecciones, la mitad fueron ganadas por propuestas de orientación ideológica neoliberal – conservadora (derecha o centro – derecha) y la otra mitad por opciones progresistas nacional – populares (izquierda o centro – izquierda).

El 13 de abril, la elección ecuatoriana desnivelará el empate ideológico que, de todas formas, seguirá abierto y equilibrado entre ambas orientaciones. Conjuntamente, esta votación de abril y las cuatro elecciones presidenciales que se realizarán a lo largo de 2025, develarán si los oficialismos continuarán su devaluada estabilidad político institucional y si las oposiciones seguirán primando en el sistema político regional.

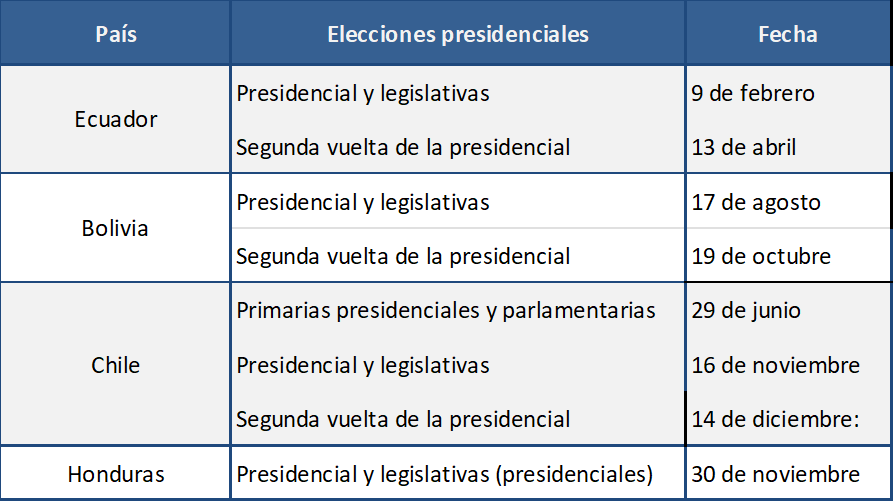

En el siguiente cuadro se detallan las elecciones que se efectuarán a lo largo de 2025, tanto las relativas a la rama ejecutiva como legislativa y, en el caso de México, judicial.

Las elecciones presidenciales

La primera estación electoral será la segunda vuelta entre Noboa[2] y González en Ecuador. A priori, aparece como una disputa reñida entre el primer mandatario ecuatoriano que va por su reelección (recordemos que Noboa reemplazó la mitad del mandato del saliente Guillermo Lasso) con todo el peso económico y político que le otorga estar al frente de la primera magistratura contra la oposición correísta, protagonista de los últimos cuatro balotajes y que intentará aprovechar la insatisfacción ciudadana por la crisis económica y la inseguridad reinante en el país. Más allá de que las encuestas ponen arriba a la candidata opositora, se espera una segunda vuelta muy disputada.

La segunda elección presidencial de este año tendrá por escenario a Bolivia. Prevista para agosto, esta elección trae consigo una novedad: la escisión interna del partido de gobierno. El Movimiento al Socialismo (MAS), agrupación creada por el tres veces presidente Evo Morales, irá a esta compulsa dividido entre las dos facciones internas que, a los fines de simplificar, las denominaremos el “evismo” contra el “antievismo”. El primero, con el expresidente a la cabeza e imposibilitado de volver a presentarse al principal cargo público del país y jaqueado por la justicia, aún no ha designado candidato para la elección, aunque se especula con que el joven dirigente gremial Andrónico Rodríguez pueda ser de la partida. Las cosas en el antievismo son más sencillas ya que además de controlar el MAS, un recurso de poder clave, el presidente intentará ir por su reelección en un contexto económico muy distinto del cual él formo parte como ministro de hacienda bajo la conducción de Morales.

En cuanto a la oposición, la endémica división y la escasa renovación de sus figuras más importantes deja el armado en los principales exponentes históricos de un antimasismo tradicional. En ese marco, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa, Carlos Mesa y Jorge Quiroga emergen como los exponentes de una oposición que, a la fecha, ha intentado unificarse aún sin poder lograrlo. Lo concreto es que la división en el oficialismo configura un aliciente para la unidad opositora y le confiere posibilidades de volver al gobierno, esta vez por los votos y no por las botas, como aconteció en noviembre de 2019.

Además de la presidencial, se elegirán 130 miembros de la Cámara de Diputados y 36 integrantes de la Cámara de Senadores.

Chile será la tercera estación electoral de la región. Allí, el panorama político se encuentra totalmente abierto y faltan ocho meses para la realización de los comicios. Desde el año 2020 a la fecha, Chile, considerado un país con un sistema de partidos robusto y un ejemplo de consolidación de la democracia, ha debido superar un conjunto de sucesos históricos que no fueron previstos por analistas e investigadores: un plebiscito que facultó el cambio del texto constitucional de la dictadura de Pinochet (habilitado durante un gobierno de derecha), dos rechazos a la redacción de la nueva constitución y un balotaje presidencial entre candidatos que discursivamente expresaban los extremos izquierda y derecha del sistema político. Y todo eso en menos de tres años. Desde allí que sea sumamente arriesgado predecir un devenir político en un país que ha cambiado y que ha adoptado comportamientos electorales más similares a los del resto de la región. En ese contexto, Boric [3] no ha mostrado logros importantes en su gobierno y el impulso inicial que implicó su triunfo se fue evaporando al compás de una gestión errática y carente de la audacia e inventiva de la que sí gozaba su propuesta de campaña. El oficialismo, por lo tanto, no presenta un “candidato natural”, por lo que deberá dirimir su candidatura en las primarias presidenciales del 29 de junio. La expresidenta Michelle Bachelet y la ministra del Interior Carolina Tohá emergen como figuras en el espectro oficialista, a las que se suman el alcalde de Maipú Tomás Vodanovic (el más votado en las elecciones regionales del año anterior) y la ministra de trabajo Jeanette Jara. La mediática ministra y antigua dirigente estudiantil Camila Vallejo rechazó (por ahora) ser candidata, a pesar de que las encuestas la posicionaban favorablemente.

Por el espectro ideológico de la derecha, luego del fallecimiento de Sebastián Piñera, el único referente de ese espacio que había podido imponerse en dos elecciones (2009 y 2017), sobresalen las figuras de Evelyn Matthei y José Kast. La primera expresa la derecha más moderada frente al extremismo de Kast, quien fuera derrotado por Boric en 2021. Las primarias también resolverán el tipo de oferta electoral que la derecha presente para las elecciones de noviembre, teniendo en cuenta que Matthei busca posicionarse como una expresión más racional frente a la más radical y extrema que revela la candidatura de Kast. Hasta hace unos meses, este último emergía como el candidato “natural” del espacio de derecha, pero la derrota en el plebiscito reformista y los resultados de las elecciones regionales fueron apagando su estrella. De todas formas, el juego está totalmente abierto y cualquiera de los mencionados, tanto por izquierda como por derecha, puede resultar ser el futuro presidente de Chile.

En cuanto a la votación legislativa, se elegirán 155 diputados y 23 senadores, es decir, la totalidad de la cámara baja y parcialmente la del senado. El final de la elección binominal y el paso a una proporcional permitirá una mayor representación partidaria y un colorido ideológico más amplio.

Finalmente, el año cierra con las elecciones en Honduras. A diferencia de los tres casos precedentes, en donde el instituto del balotaje asegura una segunda vuelta electoral si ningún candidato supera el 50% de los sufragios, en Honduras la elección se define por mayoría simple, es decir que el que más votos obtenga, accederá a la presidencia sin necesidad de segunda vuelta.

El histórico bipartidismo del país, dominado por el Partido Nacional (PN) y el Partido Liberal (PL), se vio sacudido por la emergencia de una tercera agrupación política, hija del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 en el que el presidente electo Manuel Zelaya debió abandonar en piyamas la sede presidencial y posteriormente, expulsado a Costa Rica. Si bien el PN había gobernado desde esa fecha hasta 2021 y el PL lo hizo con anterioridad al golpe de forma predominante, la emergencia del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) significó una herida abierta a la lógica bipolar oligárquica del sistema político hondureño. A pesar de ser derrotado en las elecciones de 2013 y 2017, pudo imponerse con la candidatura de Xiomara Castro (esposa de Zelaya) en 2021. Desde allí que la dinámica bipartidista haya mutado hacia un multipartidismo en el que los partidos tradicionales deben esforzarse para lograr la mayoría.

El 9 de marzo se definieron las candidaturas de los tres partidos con posibilidades de victoria en la elección de noviembre. En el campo del oficialismo, la ministra de defensa Rixi Moncada se impuso ampliamente en su interna y se convirtió en la candidata a suceder a Xiomara Castro. Por el lado de la oposición, el veterano dirigente y exalcalde de la ciudad capital, Nasry Asfura, hizo lo propio en el PN, y el periodista Salvador Nasralla, ex aliado de LIBRE, se impuso en el interior de la disputa liberal.

A más de ocho meses de la elección, las posibilidades del oficialismo de imponerse en los comicios resultan mayores, ya que la valoración del gobierno de Castro resulta positiva y la oposición no cuenta a la fecha con la potencia electoral para desafiar a un gobierno que ha sabido transitar su cuatrienio de forma estable. El PN, que gobernó el país entre 2010 y 2022, aún sufre de las consecuencias de sus relaciones con el narcotráfico, que llevó al dos veces presidente Juan Hernández a la cárcel en EE.UU., mientras que el PL no se ha recuperado de su crisis interna tras la salida del zelallismo, circunstancia que lo ha convertido en un partido con escasa robustez electoral y que lo alejó de la disputa por la primera magistratura.

Con la elección presidencial se elegirán también 128 diputados al Congreso Nacional, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y 298 alcaldes del país.

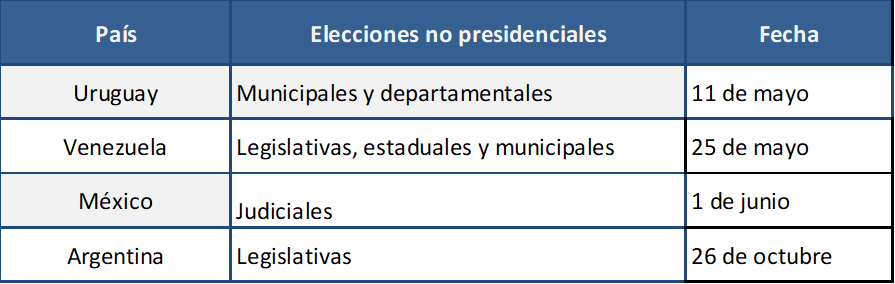

Las otras elecciones (legislativas, judiciales y locales)

Además de las elecciones presidenciales, habrá votaciones legislativas en Argentina y Venezuela, regionales en Venezuela y Uruguay, y judiciales en México.

A dos meses de la asunción de Yamandú Orsi, se realizarán las elecciones regionales en Uruguay. Las mismas serán un termómetro político para el flamante gobierno del Frente Amplio y, sobre todo, se mirará con lupa la perfomance electoral del partido de gobierno en sus dos bastiones tradicionales: Canelones y Montevideo. Para la oposición podrán significar un desquite de la derrota sufrida el año pasado y, como es costumbre, los Partidos Colorado y Nacional (en el marco de la coalición Republicana) intentarán hacer pesar su aparato político en los departamentos en donde ambas agrupaciones dominan desde hace décadas.

La siguiente estación electoral será Venezuela, el país de América Latina que tiene el promedio de votación más alto de toda la región. El 25 de mayo se elegirán 277 diputados de la unicameral Asamblea Nacional, renovándose de esta manera, la totalidad del parlamento venezolano. Asimismo, en esa misma jornada, se votarán 24 gobernadores y más de 300 alcaldías. A la fecha, la oposición se muestra dividida entre un sector que promueve la abstención como método de deslegitimación del gobierno recién asumido en enero de este año, y aquellos que pretenden participar para ocupar los espacios institucionales que se abren a partir de la cita electoral. Hace cuatro años, la oposición se alzó con casi un centenar de alcaldías (frente a 210 del chavismo) y cuatro gobernaciones, entre ellas, la más simbólica: Barinas, tierra de nacimiento de Hugo Chávez.

Para el gobierno, estas elecciones constituyen una instancia de legitimación de su mandato iniciado a principios de año tras la elección cuestionada por la oposición [4] y puede ser aprovechadas por la oposición dialoguista (la menos taquillera electoralmente, pero que ocupa la mayor parte de los espacios institucionales) para incrementar su representación pública. El antichavismo más brutal, corporizado en las figuras de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, tratarán de deslegitimar la elección y bloquear todo tipo de institucionalización gubernamental, una estrategia que hace década tiene muy escaso éxito. La siguiente elección será en junio en México y constituirá un experimento electoral que puede convertirse en un modelo (o no) para la región. A excepción de Bolivia, en donde existe un mecanismo similar, estas elecciones no tienen referencias similares en Latinoamérica. Se votarán nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quince magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, entre los más importantes. Sin lugar a dudas, estas elecciones judiciales mexicanas se convertirán en un hito histórico para el país y un test político para la presidenta Claudia Sheinbaum.

El 26 de octubre serán las elecciones legislativas en Argentina. Como es tradicional en el país, cada dos años se renueva la mitad de la Cámara de Diputados (127 escaños) y un tercio del Senado (24 ediles). Asimismo, se votarán a los gobernadores de Corrientes y Santiago del Estero y convencionales constituyentes para reformar las cartas provinciales en Santa Fe y Formosa.

Las elecciones parlamentarias marcarán el pulso que la sociedad mantiene con el gobierno nacional y se convertirán en el principal test para la administración libertaria. La votación develará, asimismo, el respaldo con que cuenta el liderazgo de Milei [5] de cara a la continuidad de su agenda reformista y el peso político que ostenta el peronismo, el principal partido de oposición, en vistas a los últimos dos años de gobierno del libertario. En la Cámara de Diputados, el oficialismo sólo renueva dos ediles (por lo que será todo ganancia, aún en un hipotético escenario de derrota contundente) y no renueva senadores, por lo que se espera una buena cosecha legislativa, que se supone será a expensas de la representación de sus aliados del PRO y radicales. El peronismo, por otro lado, renueva los diputados de la elección de 2021, en donde quedó segundo con un 32% a nivel nacional, y los senadores de 2019, cuando triunfó en forma categórica.

Conclusiones (muy provisorias)

En un contexto internacional caracterizado por una dinámica impredecible y mucha incertidumbre, América Latina elegirá sus primeros mandatarios en condiciones de crisis económica y oficialismos con exigentes demandas ciudadanas. Como vimos arriba, desde que se abrió en 2015 esta cuarta etapa en la región, de cada tres elecciones presidenciales, en dos se impone la oposición. A primera vista, sin embargo, las posibilidades de reelección de Noboa en Ecuador y de Arce en Bolivia se mantienen intactas, mientras el Partido Libre se muestra muy competitivo en Honduras y la centroizquierda en Chile continua con posibilidades (menores, en comparación con los otros tres casos) de imponerse en una hipotética segunda vuelta.

En cuanto a las elecciones legislativas de Venezuela y Argentina, los oficialismos deberán lidiar con una situación económica inestable (mucho más el primero luego de las medidas de Trump) de la que deberán salir airosos al momento de la votación, para lograr una estabilidad política que despeje los fantasmas del pasado. En cuanto a Uruguay, el oficialista Frente Amplio y su líder Orsi deberán revalidar la elección de meses atrás y mantener sus bastiones, objetivo que no parece muy complejo al día de hoy. Por último, México tendrá una experiencia inédita que marcará el rumbo del gobierno de Sheinbaum y la potencia de su liderazgo.

Para finalizar, y a pesar de que no habrá elecciones durante este 2025, en Brasil se sabrá si Lula irá por un nuevo mandato; en Perú, desde abril, se despejarán las dudas acerca de la fecha de la elección y los posibles candidatos en un sistema político fracturado hasta la médula; y en Colombia, emergerán algunas pistas acerca de quienes serán los sucesores del presidente Petro.

Hagan sus apuestas, América Latina continúa con esta linda práctica de elegir sus representantes mediante el voto popular.

[1] Fraschini, Mariano (2024). “América Latina: ¿Una región no apta para oficialismos? La experiencia político- electoral en esta cuarta etapa (2015- 2023)”. Revista Estado y Políticas Públicas N°22. Disponible en: https://revistaeypp.flacso.org.ar/files/revistas/1717208199_163-198.pdf

[2] Ortiz, Agustín y Arias Monge, Luis (2024). “Elecciones presidenciales Ecuador 2025”. Observatorio de Liderazgo Político de América Latina. Disponible en https://olpal.ar/analisis-politico/elecciones-presidenciales-ecuador-2025/

[3] Observatorio de Liderazgo Político de América Latina (2024). “Informe Liderazgo Político en Sudamérica”. Disponible en https://olpal.ar/wp-content/uploads/2024/09/Informe-Liderazgo-Sudamericano.pdf

[4] Observatorio de Liderazgo Político de América Latina (2024). “Elecciones presidenciales en Venezuela 2024”. Disponible en https://olpal.ar/analisis-electoral/elecciones-presidenciales-en-venezuela-2024/

[5] Observatorio de Liderazgo Político de América Latina (2024). “El liderazgo político de Javier Milei”. Disponible en https://olpal.ar/wp-content/uploads/2024/12/LP-Javier-Milei-un-liderazgo-inesperado.pdf